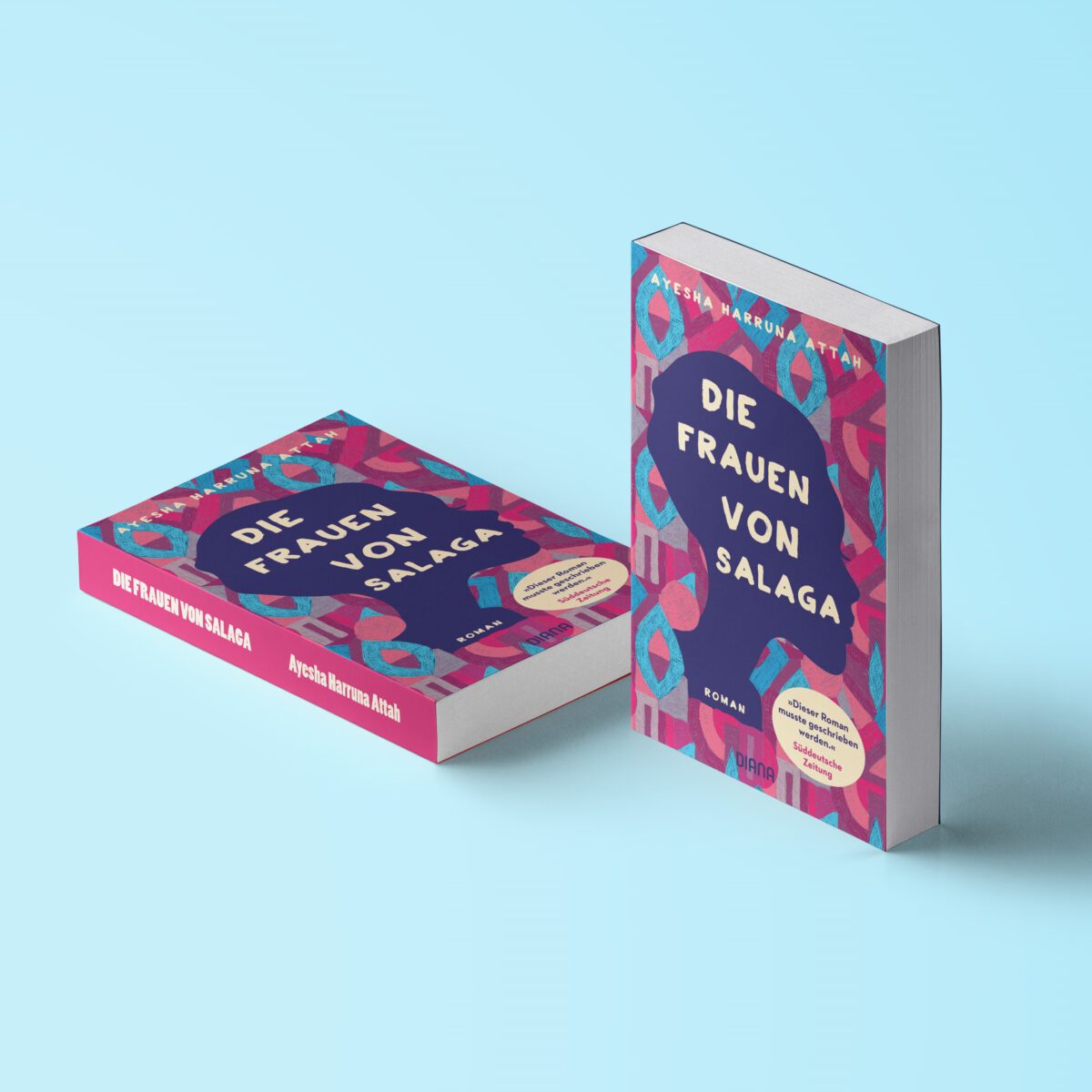

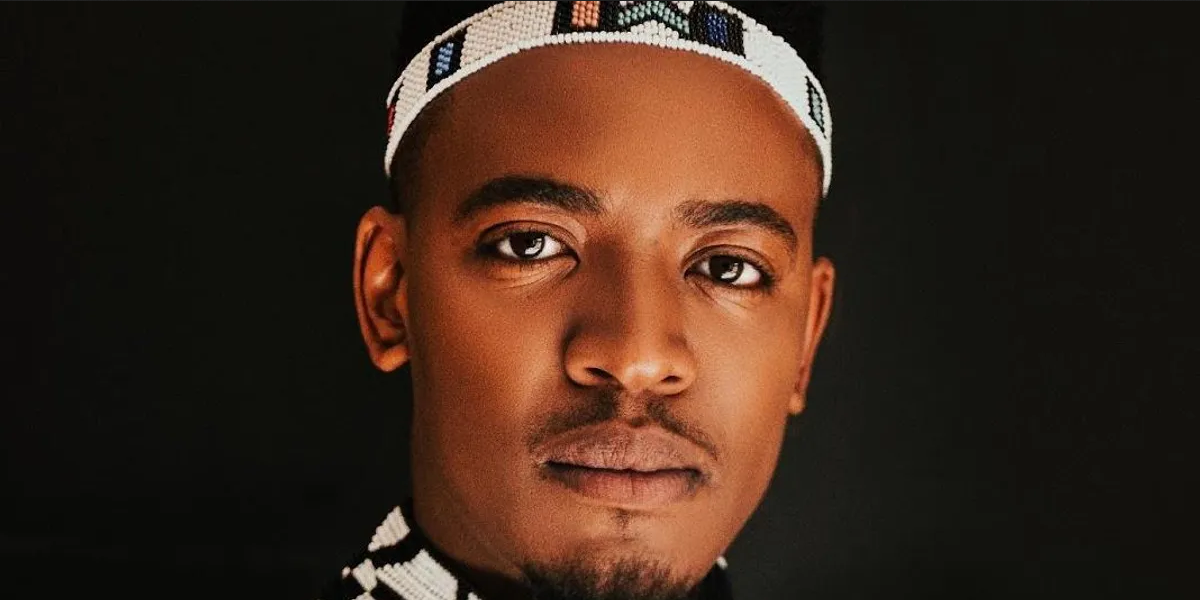

Vor dreizehn Jahren verließ Sun-El Musician seine Heimat in den Midlands von KwaZulu Natal und brach sein Studium ab, um nach Joburg zu ziehen und einen Traum zu verfolgen, der sich mit To the World & Beyond, dem mit Spannung erwarteten Nachfolger seines Debütalbums, nun weiter verwirklicht.

Fast hätte Sun-El Musician den Song gar nicht veröffentlicht, der ihm einen Namen in der südafrikanischen Dance-Musik Szene verschafft hat. Er schickte „Akanamali“ an drei verschiedene Toningenieure und hatte immer noch nicht das Gefühl, dass der Song das Licht der Welt erblicken könne. Der Song, in dem es darum geht, pleite zu sein, lag vier Monate lang auf seinem Laptop herum, bevor sein jüngerer Bruder Sandile ihn ermutigte, die Sache doch noch einmal zu überdenken und den Track zu veröffentlichen.

„Wenn es nach mir ginge, hätte ich ‚Akanamali‘ nicht veröffentlicht“, sagt Sun-El, der eigentlich Sanele Sithole heißt. „Ich hätte gewollt, dass es besonders perfekt ist. Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet, aber sobald man einen Song anfasst, hat man das Gefühl, dass man es besser machen könnte.“ Glücklicherweise ließ Sun-El den Song 2017 mit einem kleinen Schubs seines Bruders in die Welt hinaus, um seine Magie zu entfalten, was ihm neben einem Namen in der SZene auch drei südafrikanische Musikpreise einbrachte, darunter einen für die beste Zusammenarbeit mit Samthing Soweto.

Sun-Els Ruf wurde durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Demor Skhosana geprägt, der ihm den Einstieg in die Branche ermöglichte, und durch die Produktion von Tracks für Künstler wie Thiwe, Zakes Bantwini und Shota. Der Autodidakt Sun-El hat alles, was er gelernt hat, in sein eigenes Label El World Music gesteckt, zu dem auch Simmy und S-Tone gehören, die beide auf seinem Debütalbum Africa to the World vertreten sind. Gleichzeitig hat er sich mit der Künstlerentwicklungsfirma Platoon zusammengetan, um die Reichweite seiner Musik zu erhöhen.

Trotz der idealistischen Tendenzen, die der 31-jährige Produzent für sein Schaffen hegt, funktioniert Sun-El am besten, wenn er anderen die Möglichkeit gibt, seine Songs zu hören und Feedback dazu zu bekommen. „Ich bin so ein Perfektionist, und wenn ich mit einem Song fertig bin, dann bin ich nie fertig“, sagt er. „Man kann nie 100 Prozent erreichen. Aber jetzt habe ich meinen Frieden damit gemacht.“ In den Jahren seit der Veröffentlichung seines Debütalbums hat Sun-El gelernt, seinen Wunsch, die bestmögliche Musik zu machen, anzuerkennen, aber auch darauf zu vertrauen, dass er sie loslassen kann, wenn er alles gegeben hat.

Jetzt, wo er sein zweites Album, To The World and Beyond, in die Umlaufbahn schickt, bereitet er sich auf das entscheidende Feedback vor, das ihm helfen wird, seine Musik so zu sehen, wie andere es tun. Diesmal gibt es zwei Platten mit jeweils 15 Tracks – und reichlich Gelegenheit für ihn, sich im Loslassen zu üben, während die Fans seinen gefühlvollen Mix aus Afro-Elektro-Beats und Percussion mit erhebendem, herzerweiterndem Gesang genießen.

Im Interview sprach er mit Nadia Neophytou über die Entstehung des Albums.

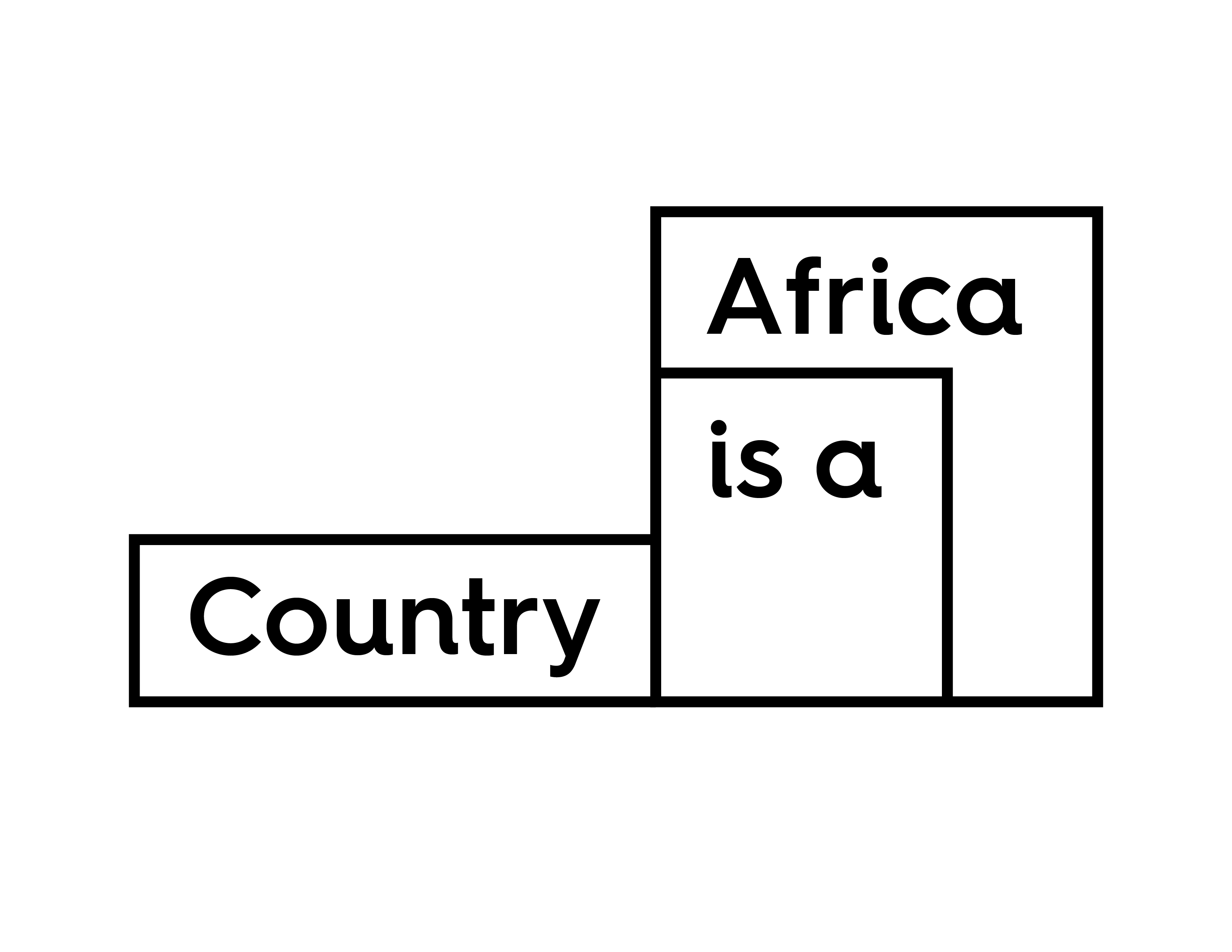

Zunächst einmal ist die Ausrüstung, die ich benutze, anders. Sie ist ein bisschen besser. Ich bin in einen anderen Raum umgezogen, wo es etwas ruhiger ist als dort, wo ich war. Ich vermisse den alten Raum, in dem es nur Lärm und Leute gab, die sich bewegten, eine Menge Leute, die herumwuselten. Das wirkt sich natürlich auch auf die Platte aus. Das Intro der Kinder auf Africa to the World, dem ersten Album, sind im Grunde die Kinder, die vor dem Ort spielten, an dem ich arbeitete. Also wollte ich das irgendwie nachahmen und in die Geschichte des Albums einbauen. Mit Africa to the World habe ich versucht, anderen afrikanischen Ländern südafrikanische Geschichten zu erzählen, und jetzt habe ich zum Glück ihre Aufmerksamkeit bekommen und erzähle afrikanische Geschichten für den Rest der Welt.

Niemand hat meine Vision wirklich verstanden, ich will es mal so sagen. Am Anfang war ich noch neu. Die Leute lieben Marken. Sie wollen mit jemandem arbeiten, der bereits etabliert ist. Ich habe versucht, Kontakte zu knüpfen, aber ich konnte nicht. Es war ein Segen, weil ich mit neuen Stimmen arbeiten und neue Geschichten erzählen konnte. Und das ist einfach wunderschön. Und jetzt gibt es Leute, die versuchen, mit mir zu arbeiten, aber es gibt auch Leute, die mich schon beim ersten Album angesprochen haben, und so dachte ich mir: ‚Okay, ich werde mit denen arbeiten, die mich zuerst angesprochen haben‘, und mit denen, die mich jetzt ansprechen, werde ich dann bei meinem nächsten Projekt zusammenarbeiten.

Das ist verrückt! Ich schätze, man weiß es nie. Wenn man mittendrin ist, kann man wirklich nicht sagen, was eigentlich gerade passiert und wie schön der Song ist, aber die Leute um einen herum helfen einem dabei und fangen an, einem zu sagen ‚Hey, diese Platte ist wunderschön‘, ’sie hat mein Leben verändert‘ und all die schönen Geschichten, die ich höre.

Ganz bestimmt, ja. Das war’s für mich. Normalerweise sind es Songs, die ich wirklich liebe, mit denen die Leute nichts anfangen können. Ich weiß nicht, wie das geht, aber bei Songs, bei denen ich sage: ‚Ähm, ja… das ist cool… was denkst du?‘, sind sie einfach verrückt danach. Ich sage dann, ‚okay.‘ Ich bin froh, dass es so ist. Ich will nicht wissen, wann ich einen guten Song gemacht habe. Es ist großartig, es ist ein tolles Gefühl. Ich erlebe es auf eine neue Art und Weise, nach dem Feedback. Ich bin froh darüber, denn ich glaube ansonsten wäre ich super arrogant und würde denken, ich würde die Welt regieren.

Wir haben beide Songs innerhalb von vier Stunden geschaffen. Wir begannen mit „Mandinaye“ und danach mit „Goduka“. Bei „Mandinaye“ habe ich sie gebeten: „Schreib einfach über alles, was du gerade fühlst“. Ich habe noch nie ein Liebeslied gemacht, denn „Mandinaye“ ist ein Liebeslied. Ich dachte: ‚Äh, ich weiß nicht‘, aber dann hat es einfach funktioniert. Die Melodien, die Art, wie sie es gesungen hat, gefielen mir sehr, sehr gut, und ich dachte: ‚Okay, das ist schön.‘ Ich wollte einfach eine Dance-Platte machen, weil ich viele Down- und Mid-Tempo-Songs gemacht habe. Bei diesem Song bin ich einfach Samples durchgegangen, und sie hat sich für eines entschieden, das ein super Hip-Hop-Sample ist, und ich habe es gestreckt, damit es zum Dance-Vibe passt.

Sowas verdanke ich aber auch meinem jüngeren Bruder, der immer dabei ist. Er ist eher ein A&R-Typ. Er ist immer auf der Suche und schaut sich an, was es Neues gibt. Denn ich bin die meiste Zeit im Studio eingesperrt und mache Beats. Also ist er immer derjenige, der mich auf neue Sängerinnen und Sänger aufmerksam macht. Ich mochte Ami wirklich. Als sie vorbei kam, war sie etwas verängstigt. Ich fing also an, den Track zu singen, und sie sagte: ‚Wenn du das kannst, kann ich das auch‘, ich musste also einfach ihr Selbstvertrauen herauslocken.

Ja – sogar mit den Samples, die ich hier habe, denn er liebt Hip-Hop. Ich erinnere mich, als ich damals, vor vielleicht vier oder fünf Jahren, an Musik gearbeitet habe, habe ich zwar komponiert, Klavier gespielt, Schlagzeug und Bass gemacht, aber dann kam er ständig mit neuen Sounds und ich dachte: ‚Wie machst du das?‘ Und dann hat er mir gezeigt, dass er sampelt, und ich habe angefangen, das in meine Tanzmusik einzubauen… Sogar den Namen Sun-El Musician hat er sich ausgedacht. Er sagte: ‚Du bist nicht nur ein DJ, du bist nicht nur ein Produzent, du bist nicht nur ein Sänger‘ – ich habe dahingehend gar nicht so viel Selbstbewusstsein, aber ich schicke gerne Leitfäden an Künstler – und er meinte: ‚Alter, du kannst dich auch einfach Musiker nennen‘, und ja, so hat er die ganze Sache beeinflusst.

Das Interesse daran gab es schon immer. Bei der Entwicklung meines Sounds habe ich folgendes getan: Ich habe viel recherchiert, ich habe mich mit Geschichte beschäftigt, mit afrikanischer Musik, Fela Kuti, um genau zu sein, das war eine Person, die ich immer wieder gesehen habe, wenn ich gegoogelt habe und auf YouTube. Aber um es wirklich zu verstehen, habe ich mich gefragt, warum er im Westen nicht gespielt wird, obwohl er so populär ist. Sie gehen zu seinen Konzerten, aber sie spielen ihn nicht im Radio. Ich habe mich gefragt: Wo ist das Problem? Ich habe mir eines seiner Interviews angesehen, und da hieß es, seine Songs seien zu lang, was ich verstehen kann. Ich verstehe, wenn der Applaus eine Minute lang geht und der Gesang erst nach 2 Minuten und 30 Sekunden einsetzt, das das schwierig ist fürs Radio. So ist die afrikanische Musik, eben spirituell, man kann nicht immer nur gedankenlos in sie eintauchen. Also dachte ich mir: ‚Cool, was kann ich tun, damit der Westen versteht, was wir machen, aber das Gefühl und die Spiritualität der Musik nicht verliert?‘ Das hat mir wirklich geholfen, denn ich wusste, dass man Fela damals wirklich geliebt habt, er war populär, aber das hat mir wirklich geholfen, den Sound und den Titel zu finden… Viele Afrikaner, wir, wir warten darauf, dass jemand kommt und Musik von uns aufnimmt. Ich dachte mir: ‚Nein, lass mich diesen Jungs auf halbem Weg entgegenkommen, lass mich den Titel genau so verwenden, wie ich ihn verstanden haben will.‘

Ich bin ein Träumer. Ich bin immer auf der Suche nach etwas Neuem und Aufregendem. Aber ich lerne jetzt, das zu akzeptieren, was ich habe, und die Sounds. Wenn ich mit einer Platte fertig bin, brauche ich das Feedback der Leute zu den Songs, dann verliebe ich mich wieder in sie. Ich verliere die Liebe, weil es zu technisch wird – der Bass, die Stimme, dies, das – bis die Leute auf mich zukommen und [ich lese] die Nachrichten, die ich in den sozialen Netzwerken bekomme, dann verliebe ich mich wieder in den Song. So bin ich nun mal. Aber ich bin froh, wirklich froh, dass ich nicht in der Lage bin, meine Songs so sehr zu lieben. Ich glaube, dann wäre ich super arrogant und würde die Leute für selbstverständlich halten. Ich brauche das Feedback, damit sich der Kreis schließt.